- TOP

- COFFEE BREAK

- 健康

- コーヒー豆の焙煎が慢性炎症を抑える?

- コーヒー豆の焙煎が…

COFFEE BREAK

健康-Health-

コーヒー豆の焙煎が慢性炎症を抑える?

生活習慣病などの疾患に共通するのが体内の「慢性炎症」。それを抑制するカギはコーヒー豆の焙煎にありそうだ。

あなたがうっかり転んでひざをすりむいてしまったとしよう。仮に傷口からばい菌が入ったとしても、それを排除しようと体内に炎症が起きて傷は治るはずだ。これは急性炎症と呼ばれる、ヒトの体を守る生体メカニズムだ。

あなたがうっかり転んでひざをすりむいてしまったとしよう。仮に傷口からばい菌が入ったとしても、それを排除しようと体内に炎症が起きて傷は治るはずだ。これは急性炎症と呼ばれる、ヒトの体を守る生体メカニズムだ。

しかし、その炎症が長く続く「慢性炎症」が起きるとやっかいだ。糖尿病や動脈硬化、肥満、さらに統合失調症などの精神疾患にも慢性炎症が関係していることが近年わかっている。

このやっかいな慢性炎症を抑制するには、焙煎したコーヒー豆から抽出するコーヒーを飲むと効果があるという研究結果が発表された。

慢性炎症に対する、コーヒーの可能性。

コーヒーの含有成分による抗炎症作用のメカニズムの解明に取り組んだのは、慶應義塾大学薬学部で教授を務める多胡めぐみさんだ。多胡さんは共立薬科大学院薬学研究科博士課程を修了し、大学院卒業後は米国のSt.Jude小児病院研究所James Ihle博士の研究室に3年間留学した経験をもつ。

「生物が好きだったこと、そして女性が長く続けられる仕事がしたいと薬学部に進みました。学んでいくなかで『細胞のなかで何が起きているのか』に興味をもったのです」(多胡さん)

大学院時代は、炎症性サイトカイン(注)のシグナル伝達機構の解析を行なった。これは炎症や免疫を担う物質が細胞内にどうやって送られ、それがどういう生命現象を起こすのかを解き明かすものだ。

多胡さんは慢性炎症をどう見ているのだろうか。

「慢性炎症は糖尿病などの生活習慣病の発症リスクで、がんにも関連性があるそうです。うつ病などを発症することもわかってきました。因果関係はまだよくわかりませんが、弱い炎症が静かに長期間続くことで、周辺の細胞や組織がダメージを受けてしまいます」

コーヒーに着目したのは、カーウェオールやカフェストールといった炭素を20個もつ「ジテルペン」をコーヒー豆が含んでいるからだ。これらは植物の内部で生合成される化学物質で、抗炎症作用があるとされる。ただし、カーウェオールなどはエスプレッソで飲まないと摂取できない。

「疫学調査でコーヒーはヒトの体にいいと報告されていますが、プロセスは未だに謎が多い。そこで分子レベルでのエビデンスを明らかにしたい、特殊な飲み方ではなくドリップやインスタントなど多くの人が気軽に飲める方法から探りたいと思ったのです」

コーヒーの添加は、炎症を抑制する。

実験方法は順を追って説明していくが、狙いは大きく2つある。①コーヒーが示す抗炎症作用をもたらすメカニズムの解明と、②抗炎症作用を示すコーヒーの含有成分を同定すること。まずは①から紹介しよう。

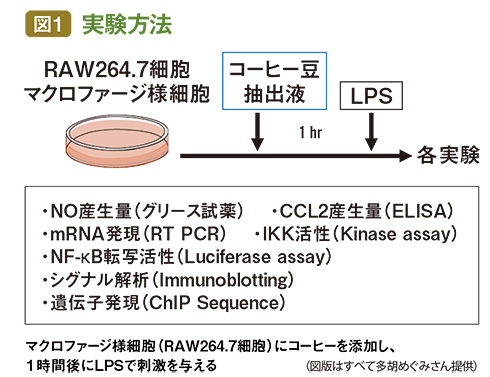

多胡さんは炎症に深くかかわっているマクロファージ様細胞(RAW264.7細胞)を用いて、炎症反応に及ぼすコーヒー豆抽出液(以下、コーヒー)の影響を検討した。コーヒーは焙煎した豆を95℃の熱湯でペーパードリップしたものを用いた。

まずはマクロファージにコーヒーを添加し、1時間後にLPSで刺激を与えてその影響を見た(図1)。LPSは日本語で「リポ多糖」、英語で「リポポリサッカライド」と呼ばれる菌体成分で、異物として認識される。マクロファージはLPSの刺激を受けると「異物が入ってきた!」という情報を受け取り、細胞内にさまざまなシグナルを送る。そのシグナルを受けて、細胞内ではいろいろな分子が動き出す。

「慢性炎症の場合、ストレスなどを感じると炎症性の細胞が活性化され、細胞内でイベントが起きます。それが炎症を惹起するような物質を産生することで、その周辺で炎症が起きる――というメカニズムです。今回はマクロファージ様細胞を用いることで、コーヒーの抗酸化作用を見ました」

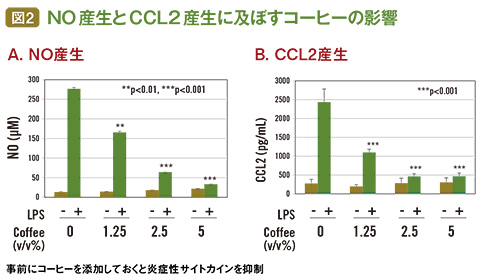

LPSで刺激を与えると、通常ならばマクロファージの内部で炎症を担う分子が多数発現するのだが、先にコーヒーを添加しておくと炎症につながるサイトカインを抑制することがわかった(図2)。

「濃度の薄いコーヒーでも、マクロファージに添加しておけば、炎症につながる一酸化窒素(NO)やサイトカインはほとんど出てこないのです」

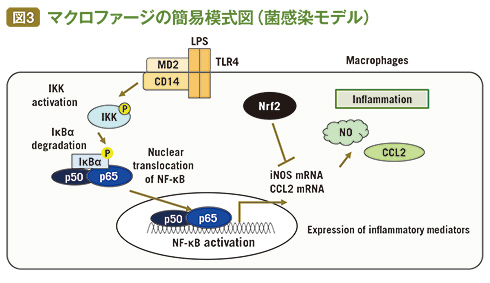

多胡さんが簡易的に作成したマクロファージの模式図を見てほしい(図3)。これは菌に感染したときのモデルだ。マクロファージが異物を認識した場合、NOやCCL2を産生して炎症に対抗しようとする。しかし、事前にコーヒーを添加しておくと、NOおよびNOを産生する遺伝子(iNOS mRNA)も、CCL2およびCCL2遺伝子(CCL2 mRNA)も抑制する結果となった。

二方向から確認したコーヒーの抗炎症作用。

コーヒーを添加するとマクロファージの炎症に対する活性を抑えるが、これだけではメカニズムを解明したとはいえない。多胡さんは、コーヒーがどこに作用しているかを、経路をさかのぼって調べることにした。

「NOを産生するiNOS mRNAとCCL2を産生するCCL2 mRNAは、いずれもNF-KBというタンパク質複合体から転写される遺伝子です。そこで、おおもととなるNF-KBの活性状況にコーヒーがどう影響するのかを調べました」

NF-KBは、急性および慢性炎症反応や細胞増殖など数多くの生理現象に関与しているもの。コーヒーはNF-KBの転写活性も抑制する結果となった。

さらに多胡さんは作用点を見つけるため、さかのぼっていく。するとIKKの活性化を抑えていることが判明した。

「コーヒーは、LPSによるIKKの活性化を抑制するので、その下流ともいえるNF-KBの転写活性も抑えることがわかりました」

NF-KBは炎症に対して「ポジティブ」に働く転写因子なのだそうだ。それとは逆に、炎症に対して抑制的に働く転写因子もある。それがNrf2だ。Nrf2は、普通の状態ならばほとんど発現しない。活性酸素を除去する働きがあるため、炎症に対して抑える役割をもっている。

多胡さんは、コーヒーを添加してNrf2の発現を見た。すると、この炎症を抑える転写因子が活性化するというデータが得られた。

「マクロファージの炎症に対する活性に関して、コーヒーはNOやCCL2といった炎症を活発にする因子は抑え、Nrf2という炎症を抑える因子を逆に活性化させる。つまり、生体内の抗炎症作用にとってコーヒーはよい影響を与えるものといえるのです」

抗炎症作用は、焙煎時間で変わる。

コーヒーの抗炎症作用のメカニズムを解き明かした多胡さんは、いよいよ抗炎症作用をもたらすコーヒー成分の同定に着手する。

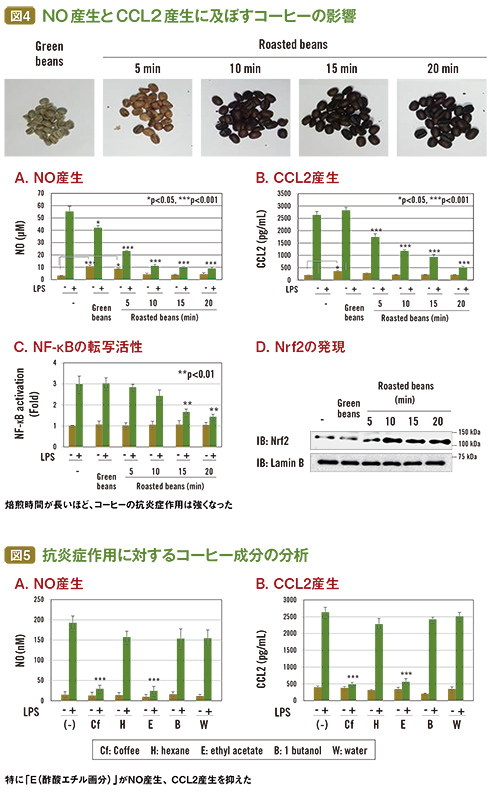

自分たちでコーヒーの生豆を購入し焙煎機を用いて生豆を5分、10分、15分、20分と5分刻みで焙煎した。そして、これまでの実験と同じように、95℃の熱湯でペーパードリップしたコーヒーを用いた。

NO産生、CCL2産生、NF-KB、Nrf2を調べたが、いずれも「焙煎時間」が長ければ長いほどコーヒーがもたらす抗炎症作用は強くなることが明らかになった(図4)。

「比較的簡単な実験ですが、焙煎の時間によって活性がこんなにも違うことに驚きましたし、『最初にコーヒー豆を焙煎して飲んだ人はすごい!』と感動しました。それに対して生豆はまったくダメ。炎症を抑えるどころか、逆に惹起してしまったのです。飲んでもおいしくないですしね」

さらに、多胡さんは他大学との共同研究で、コーヒーの成分分析を行なった。方法は、コーヒーの混合物質をヘキサンやブタノールなどの有機溶媒を用いて成分に分けていくもの。すると「酢酸エチル画分」がLPSによるNO産生とCCL2産生を抑制し、NF-KBの活性化を抑え、Nrf2の発現を誘導する結果が出た(図5)。

多胡さんはこれに満足せず、酢酸エチル画分を、さらにR1、R2、R3という3つの成分に分け、NO産生、CCL2産生、NF-KB、Nrf2を調べた。するとR2がもっとも高い効果を示した。

クロロゲン酸を含むコーヒー豆を焙煎で熱分解するとカフェ酸やキナ酸ができて、最終的にはOH基を2つもつピロカテコールとなる。実は、R2には大量のカフェインが入っていたが、カフェインに抗炎症作用はない。そしてR2には、クロロゲン酸の焙煎処理による分解物であるピロカテコールが存在していた。

「生豆のときに抗炎症作用はないけれど、焙煎によってできてくるピロカテコールがNrf2の活性化を介してIKKを抑え、NF-KBも抑制する。それで炎症性サイトカインが抑えられるという仕組みがわかりました」

多胡さんは、コーヒーやピロカテコールをマウスに4週間飲ませるという別の実験においても、抗炎症作用を確認していると話す。

「他国の植物由来の化合物でも抗炎症作用を調べましたが、コーヒーのようにきれいな結果は出ませんでした。コーヒーはとても強い抗炎症作用を示す物質をもっていると思います」

この一連の研究結果について、多胡さんはこう振り返る。

「コーヒーはクロロゲン酸のような抗酸化物質を多く含んでいることが知られています。しかし、焙煎によって抗炎症作用をもつ物質が出てくることやカテコール類がとても重要な存在だということがわかるとは、研究前には予期していませんでした」

多胡さんは、この続きとして、デカフェを用いた研究にも取り組んでいる。デカフェはカフェインが少ないので、成分の同定がさらにやりやすい。それは「ピロカテコール以外にも有効な成分があるかもしれない」と考えているからだ。

「『コーヒーの研究もしているよ』と話すと、卒論生たちが強い興味をもって研究室に入ってきます。コーヒーはとても身近な飲み物ですが、研究の余地はまだまだある。『ある種のジュースを飲むと薬の効き目が変わる』といわれるように、薬にも飲み合わせがあるので、コーヒーと薬の関係についても探っていきたいです」

多胡さんのさらなる研究の進展に期待したい。

多胡めぐみ(たご・めぐみ)

多胡めぐみ(たご・めぐみ)慶應義塾大学薬学部 衛生化学講座 教授。博士(薬学)。共立薬科大学院薬学研究科博士課程修了。大学院時代は、炎症性サイトカインのシグナル伝達機構の解析を行なう。米国のSt.Jude小児病院研究所に留学。2020年より現職。